どうも、かきのたねです。

連続X線と特性X線の特徴を覚えるのは難しいですよね。今回はこの2種類の違いを、発生の仕方から説明していきます。知っていれば暗記する必要がなくなります!

X線の発生

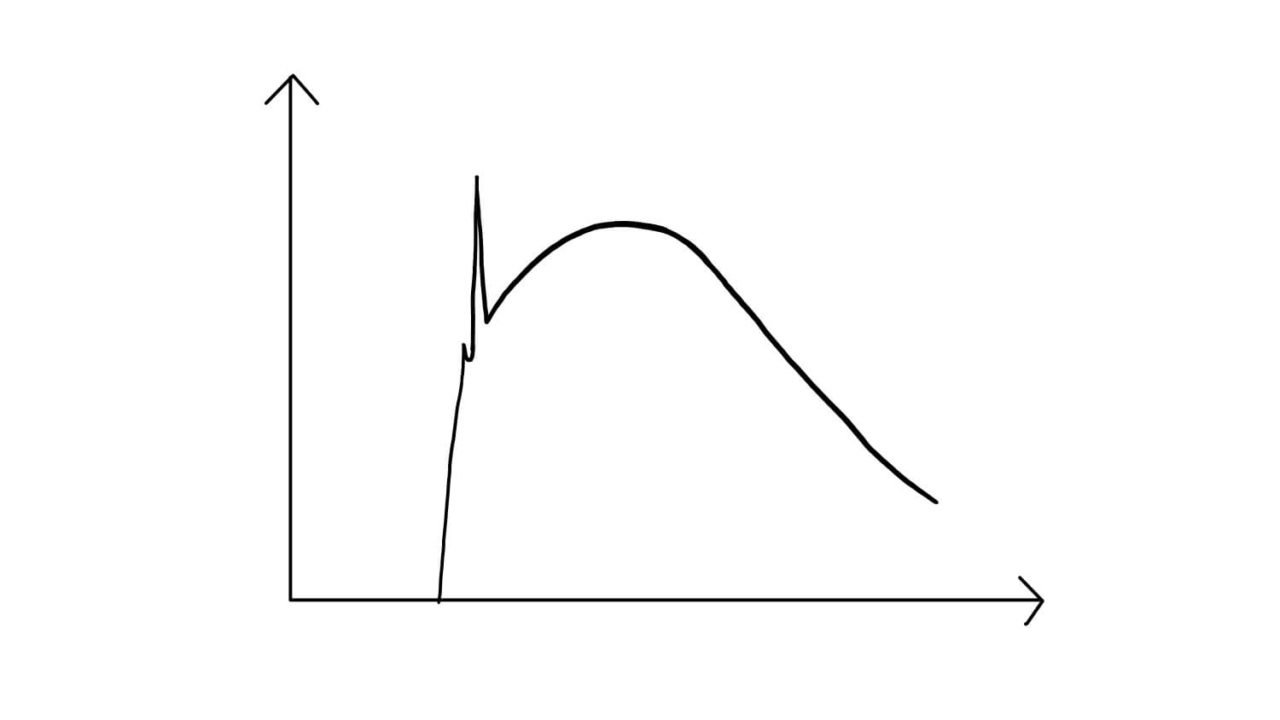

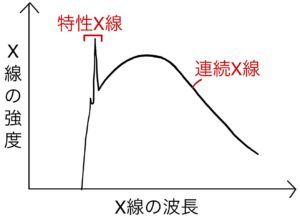

金属に電子を当てると、当たった所からX線が出てくる。この時に発生するX線は2種類あり、それぞれの波長と強度の関係には違いがある。

- 特性X線 : 特定の波長で大きな強度がみられる

- 連続X線 : 特定の波長から連続的にX線がみられる

この2種類のX線の発生の違いを理解しよう!

特性X線の発生の仕方

電子が金属に当たると、電子の運動エネルギーの一部が金属原子核の周りにいる電子に与えられる。

このエネルギーによって比較的低エネルギー状態にいた電子が金属原子核の束縛から脱出すると、低エネルギー状態の席が空く。この席に比較的高エネルギー状態にいた電子が遷移してくると、余剰分のエネルギーを放出する。

このとき金属原子は電磁波という形でエネルギーを放出する。この電磁波こそ、特性X線である。

金属原子が放出できるエネルギーの大きさは、その金属の種類(金属内電子の取りうるエネルギー状態)によって決まっている。このようにして放出されるX線のエネルギーは金属の種類によって決まるのだ。

X線の波長はそのX線の持つエネルギーで決まるので、特定の波長のX線のみが放出されることになる。この特徴からこのX線は特性X線と呼ばれる。

もちろんこの波長は、入射する電子のエネルギー(速さ)には無関係である。

金属の原子核の周りを回る電子のエネルギーは、K殻やL殻などの特定のエネルギー状態にしかなれない。低いエネルギー状態にいる電子が飛び出して低エネルギー状態の席が空くと、高エネルギー状態にいる電子がそこに飛び移る。

自然界はエネルギーの低い状態でいる方が安定であるようになっているため、すぐにエネルギーを放出して低いエネルギー状態になってしまうのだ。

連続X線の発生の仕方

特性X線とは異なり、金属に当てる電子自身もX線を放出する。電子がX線を放出するメカニズムは難しいため、ここでは詳しい説明はしない。簡単に言うと、電子の軌道が曲がるときに必ずX線を放出してエネルギーを失ってしまう。このときに放出されるX線が連続X線である。

金属に向かって発射された電子は、金属内部の電場によって軌道が曲がる。その電子の動き方は1つ1つ異なりランダムなので、失うエネルギーもバラバラで、様々な波長のX線を放出する。これを連続X線というのだ。

電子の失ったエネルギーがX線となるので、電子がほとんどエネルギーを失わなければX線のエネルギーは小さく、電子がエネルギーを全て失うときにX線のエネルギーは最大となる。エネルギーが大きいほどX線の振動数は大きく、波長は短い。電子の最大エネルギーに対応する波長より短い波長のX線が出てこないことも簡単に理解できるだろう。

まとめ

- 特性X線の波長は金属の種類のみによって決まる。

- 連続X線の波長は電子の軌道が曲げられたときに失うエネルギーで決まる。

- 連続X線の最短波長は、入射する電子のエネルギーで決まる。

高校物理の家庭教師

最後まで読んでくださり、ありがとうございます(`・∀・´)

Twitterで更新情報などをツイートするので、少しでもこの記事が面白いと思っていただけたら是非フォローお願いします!

この分野の説明をして欲しいといったリクエストも随時募集しております。お問い合わせやTwitterなどからご連絡下さい!